Устройства на основе электровакуумных приборов. Общие сведения об электровакуумных приборах и принципы их классификации. Основы эмиссионной электроники

Электровакуумные приборы получили широкое распространение. С помощью этих приборов можно преобразовать электрическую энергию одного вида в электрическую энергию другого вида, отличающуюся по форме, величине и частоте тока или напряжения, а также энергию излучения в электрическую и обратно.

При помощи электровакуумных приборов Press wall день рождения Горреклама Воронеж .

можно осуществить регулирование различных электрических, световых и других величин плавно или по ступеням, с большой или малой скоростью и с малыми затратами энергии на сам процесс регулирования, т. е. без значительного снижения КПД, характерного для многих других способов регулирования и управления.

Эти достоинства электровакуумных приборов обусловили их использование для выпрямления, усиления, генерирования и преобразования частоты различных электрических токов, осциллографии электрических и неэлектрических явлений, автоматического управления и регулирования, передачи и приема телевизионных изображений, различных измерений и других процессов.

Электровакуумными приборами называют приборы, в которых рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой, имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой (парами или газами) и действие которых основано на использовании электрических явлений в вакууме или газе.

Электровакуумные приборы делятся на электронные приборы, в которых проходит чисто электронный ток в вакууме, и ионные приборы (газоразрядные), для которых характерен электрический разряд в газе или парах.

В электронных приборах ионизация практически отсутствует, а если и наблюдается в небольшой степени, то не оказывает заметного влияния на работу этих приборов. Разрежение газа в этих приборах оценивается давлением остаточных газов менее 10-6мм рт. ст., характерным для высокого вакуума.

В ионных приборах давление остаточных газов бывает 10-3мм рт. ст. и выше. При таком давлении значительная часть движущихся электронов сталкивается с молекулами газа, приводит к ионизации, и, следовательно, в этих приборах процессы являются электронно-ионными.

Действие проводниковых (безразрядных)электровакуумных приборов основано на использовании явлений, связанных с электрическим током в твердых или жидких проводниках, находящихся в разреженном газе. В этих приборах электрического разряда в газе или в вакууме нет.

Электровакуумные приборы подразделяются по различным признакам. Особую группу составляют электронные лампы, т. е. электронные приборы, предназначенные для различных преобразований электрических величин. Эти лампы по своему назначению бывают генераторными, усилительными, выпрямительными, частотопреобразовательными, детекторными, измерительными и т. д. Большинство их рассчитано на работу в непрерывном режиме, но выпускают лампы и для импульсного режима. Они создают электрические импульсы, т. е. кратковременные токи при условии, что длительность импульсов много меньше, чем промежутки между импульсами.

Электровакуумные приборы классифицируются еще и по многим другим признакам: по типу катода (накаленный или холодный), по устройству баллона (стеклянный, металлический, керамический или комбинированный), по роду охлаждения (естественное, т. е. лучистое, принудительное воздушное, водяное).

Введение

Подзаголовок настоящей книги - "Наилучшие способы

предотвращения преступлений" - подразумевает в частности:

1) пути избавления от бича ложной тревоги;

2) понимание сотрудниками службы охр...

Схемы питания люминесцентных ламп

Люминесцентные

лампы включаются в сеть последовательно с индуктивным сопротивлением

(дросселем), обеспечивающим стабилизацию переменного тока в лампе.

Дело

в том, что электрический разряд в газе...

Научно - техническое обеспечение и обслуживание

Когда я сказал другу, что хочу купить машину, он сказал:

"Тебе следует приобрести машину такую-то, потому что у нее нет проблем с

ремонтом, всегда можно найти для нее запасные части". &quo ...

Создание электронных ламп позволило создать системы радиосвязи, радиовещания. Разработка и производство электронно-лучевых приборов способствовали возникновению и развитию телевидения. В 20-50-е гг. прошлого века сформировалась как самостоятельная отрасль вакуумная электроника и промышленность. В середине прошлого века на основе приборов вакуумной электроники было создано первое поколение вычислительных машин.

Качественно новый этап развития вакуумной электроники наступил при освоении области частот выше 500 МГц. С увеличением частоты и уменьшением длины волны излучения увеличивается возможность концентрации электромагнитного излучения в узкий луч. Использование остронаправленных лучей радиодиапазона обеспечивает снижение взаимных помех одновременно работающих радиолокаторов, увеличивает дальность действия радиосистем, позволяет достичь высокой точности определения координат объектов. Были разработаны принципы динамического управления электронным потоком. Появились приборы новых классов - клистроны, магнетроны, лампы бегущей волны (ЛБВ) и другие, основанные на взаимодействии электронов с электромагнитными полями. Электромагнитные волны СВЧ-диапазона обладают большой информативной емкостью. В системах радиосвязи это позволяет увеличить число каналов телефонной и телеграфной связи. В космической связи особенно важен механизм прохождения электромагнитного излучения через ионизированные слои атмосферы. Наиболее проницаемы эти слои атмосферы для излучения СВЧ-диапазона. Все это позволило сформировать СВЧ-электронику как самостоятельное направление в вакуумной электронике.

В зависимости от принципа действия, назначения приборы и устройства вакуумной электроники делятся на электронные лампы, СВЧ-приборы, электронно-лучевые приборы, фотоэлектронные и рентгеновские приборы.

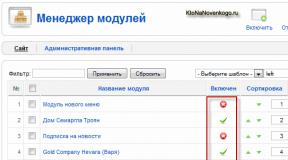

Классификация приборов вакуумной электроники приведена на рис. 2.1.

2.1. Электронные лампы

Электронные лампы - это электровакуумные приборы с термоэлектронным катодом и электростатическим управлением электронным потоком, служащие для детектирования, генерации и преобразования электрических сигналов. Для управления электронным потоком используют различное число электродов. Электроды, проницаемые для электронного потока, называют сетками. По числу электродов различают диоды, триоды, тетроды, пентоды и т.д.

Электронные лампы, предназначенные для детектирования (выпрямления), преобразования частоты и усиления электрических сигналов, преимущественно на частотах до 300 МГц, а также для генерирования электрических колебаний малой мощности в различных приемных, усилительных и измерительных радиотехнических устройствах принято называть приемно-усилительными лампами (ПУЛ).

Исторически первой ПУЛ явился электровакуумный диод, изобретенный английским ученым Дж.А. Флемингом в 1905 г. В 1907 г. американский инженер Ли де Форест создал триод, в котором с помощью управляющей сетки впервые было осуществлено электростатическое управление свободными электронами. Вслед за триодом были сконструированы тетрод и лучевой тетрод, пентод. Затем появились многофункциональные ПУЛ (гексоды, гептоды, октоды, пентагриды), а также комбинированные лампы (двойные триоды, диод - пентоды, триод - гептоды и т. п.).

Конструктивно ПУЛ представляет собой баллон, в котором помещена система электродов, присоединенная контактной сваркой к вакуумно-плотным выводам прибора. Герметизация лампы достигается либо электросваркой для ПУЛ в металлическом баллоне, либо заваркой газоплазменными горелками для стеклянных баллонов. Современные ПУЛ позволяют выполнять линейные и нелинейные преобразования электрических колебаний с частотами порядка 10 1о Гц.

Диод - двухэлектродный вакуумный прибор, имеющий анод и катод. Диод проводит ток в одном направлении - от катода к аноду и используется для преобразования переменного тока в постоянный (кенотрон).

Эмиттированные катодом электроны создают пространственный заряд между катодом и анодом. При положительном потенциале на аноде отрицательный потенциальный барьер объемного заряда преодолевают более быстрые электроны, которые создают 42

анодный ток во внешней цепи (рис. 2.2, б, кривая 1). Анодный ток определяется анодным напряжением U & , а также током эмиссии катода. С ростом анодного напряжения появляются энергичные электроны, которые преодолевают отрицательный потенциал электронного заряда (кривая 2). В этом случае анодный ток меньше тока эмиссии. В режиме пространственного заряда рост анодного тока подчиняется закону трех вторых: / а = kU & yi .

При дальнейшем увеличении анодного напряжения во всех точках межэлектродного пространства потенциал становится положительным относительно катода и все эмиттированные катодом электроны достигают анода (рис. 2.2, кривая 3). Наступает режим насыщения при различных £/ а и U Hac . На рис. 2.2, в приведено семейство анодных характеристик диода.

Основными параметрами диода являются: крутизна S= dlJdU^ внутреннее сопротивление Д = 1/S. Односторонняя проводимость диода позволяет применять его для выпрямления переменного тока, детектирования электромагнитных колебаний, преобразования частот.

Триод - электровакуумный прибор, трехэлектродная вакуумная лампа с управляющей сеткой между анодом и катодом (рис. 2.3). Изменяя потенциал сетки U c , можно управлять значением анодного тока / а или, что одно и тоже, количеством электронов, проходящих через сетку от катода к аноду. Наличие сетки позволяет применять триоды для усиления и генерации электромагнитных колебаний. Различают анодно-сеточные характеристики / а =Д£4) при постоянном анодном напряжении, сеточные / с = ЛЮ (рис. 2.3, б) и анодные характеристики / а = ЛЮ П Р И постоянном сеточном напряжении (рис. 2.3, в). Эти характеристики называют статическими.

Рис. 2.2. Диод:

д -условное обозначение; 6-распределение потенциала в промежутке катод - анол-

в - анодная характеристика

Если в анодную цепь включить нагрузку, то при изменении тока одновременно будет меняться напряжение. Такой режим и параметры соответствует динамическому нагрузочному режиму.

Анодно-сеточные / а = Д Щ при U a - const и сеточные входные / с ~AUc) при и л = const вольт-амперные характеристики представлены на рис 2.3, б. Анодные выходные характеристики / а =/£4) при U c = const для разных значений напряжения на сетке представлены на рис. 2.3, в.

Триоды в основном используют для преобразования информации, в частности, для усиления и генерации электрических колебаний. К недостаткам триодов следует отнести относительно малый коэффициент усиления и большую проходную емкость С са, которая формирует обратную связь между выходом и входом цепи лампы,- При определенных условиях наступает самовозбуждение и ухудшение характеристик. От этих недостатков в значительной мере свободны такие приборы, как тетроды и пентоды, имеющие дополнительные сетки для управления параметрами электронного потока.

Тетрод - электровакуумный прибор, четырехэлектродная лампа со второй экранной сеткой С 2 , позволяющей снизить проходную емкость. При работе тетрода в усилительной цепи на экранную сетку подается постоянное положительное напряжение относительно катода и Сэ ~ 0,5 £/ а - Электроны, проходящие экранную сетку, частично ею перехватываются, формируя ток 1 С ъ При этом на два порядка может уменьшаться проходная емкость лампы и возрастать статический коэффициент усиления (рис. 2.4, б).

При малых напряжениях на сетке Q заметен падающий участок характеристики, связанный с выбиванием вторичных электронов с анода - динатронным эффектом. Падающий участок уменьшает область изменения С/ а, и схема самовозбуждается. Для снятия дина-

Рис. 2.4. Тетрод:

а - условное обозначение, б - анодная характеристика при разных напряжениях на сетке С,

тронного эффекта вводится еще одна сетка - антидинатронная С 3 . Она располагается между экранирующей сеткой и анодом и находится под потенциалом катода либо небольшим положительным потенциалом.

Если создать электронный поток в форме ленточного, слегка расходящегося пучка, то благодаря увеличению плотности пространственного заряда вблизи анода создается небольшой потенциальный барьер. Именно он отражает эмиттируемые анодом вторичные электроны, что позволяет не вводить в конструкцию третью антидинатронную сетку. Такая конструкция тетрода получила название лучевой тетрод. В выходных каскадах радиопередающих устройств широко применяются лучевые тетроды для генерирования ВЧ-колебаний (1 ГГц).

К тетродам относится нувистор - миниатюрная металлокерамическая приемно-усилительная лампа с цилиндрической кон- сольно закрепленной системой электродов. Такая конструкция обеспечивает повышенную вибропрочность и термоустойчивость.

Пентод - пятиэлектродная лампа (рис. 2.5). Благодаря защитной сетке Сз в пространстве между анодом и экранирующей сеткой создается поле, препятствующее попаданию вторичных электронов на сетку С 2 (рис. 2.5, а). Это позволяет препятствовать проникновению электронов от анода к экранной сетке. Провал на анодной характеристике, характерный для тетродов, у пентода ликвидируется (рис. 2.5, б).

Пентоды делятся на приемоусилительные и генераторные, которые имеют положительное напряжение на сетке С3. В пентодах с двойным управлением сетка С 3 является второй управляющей сеткой, на которую подается отрицательный потенциал. В этом случае между сетками С 2 и С 3 образуется объемный заряд и формируется

виртуальный катод. В этой области потенциал равен нулю, электроны тормозятся, создавая подобие катода. К недостаткам пентодов следует отнести большую емкость между третьей сеткой и анодом. Это ограничивает верхний предел частотного диапазона усиливаемых электромагнитных колебаний.

Чтобы ликвидировать этот недостаток, вводят еще одну сетку. Такая конструкция получила название гексод.

Гексод - электровакуумный прибор, электронная лампа с шестью электродами выполняет роль смесителя частот. Напряжение сигнала обычно подводится к первой управляющей сетке. Переменное напряжение на второй управляющей сетке изменяет токо- распределение в лампе. При этом крутизна характеристики анодного тока на первой сетке изменяется с частотой гетеродина, напряжение на ней меняется с частотой приходящего сигнала.

В результате анодный ток представляет собой комбинационные колебания, в частности, колебания промежуточной частоты f np 0 M = =/г-/с, где / г - частота гетеродина; f c - частота сигнала. Гексоды применяют также для усиления сигналов высокой частоты. В радиотехнических схемах обычно применяют комбинированные лампы типа триод - гексод.

Гептод - семиэлектродная электронная лампа, служит для преобразователем частоты, а также как смесительная лампа. В цепь первой управляющей сетки включается контур гетеродина, в цепь второй сетки - катушка обратной связи, третья и пятая сетки служат для экранирования, потому как в гексоде одной экранирующей сетки недостаточно. Четвертая сетка служит также для управления потоком, на нее подается напряжение сигнала.

Иногда гептод рассматривают как триод плюс тетрод. Лампу с двумя управляющими, двумя экранирующими и сеткой без витков называют петагрид (от лат. pente - пять, grid - сетка).

Октод - восьмиэлектродная электронная лампа имеет шесть

сеток и предназначена для работы в частотнопреобразовательных устройствах радиоприемных устройств. По существу это усовершенствованный гептод. Шестая сетка является антидинатронной, что позволяет увеличить амплитуду выходных сигналов. Октоды особого распространения не получили.

Были созданы электронные лампы с девятью и с десятью электродами (декоды). Однако практического применения они не нашли. Наибольшее распространение получили двойные диоды - триоды, двойные триоды, триоды - пентоды.

Заметим, что с позиций системного анализа все рассмотренные конструкции соответствуют предложенной модели приборов вакуумной электроники. ^ J

Конструкции ламп. Электронные лампы, предназначенные для преобразования энергии источника постоянного или переменного тока в энергию высокой частоты до 10 ГГц, называют генераторными лампами. Существуют различные конструкции генераторных ламп. В миниатюрных и сверхминиатюрных лампах определяющим параметром являются размеры. Одной из таких ламп является стержневая лампа. Особенность ее конструкции - наличие катода прямого накала, а также конструкция сеток в виде металлических стержней, расположенных параллельно катоду.

Приемно-усилительные лампы (ПУЛ) - электронные лампы, предназначенные для детектирования, преобразования частоты и усиления электрических сигналов на частотах до 300 МГц, а также для генерирования электрических колебаний.

Применяют ПУЛ в качестве управляющих элементов генератора или усилителя в радиопередатчиках для радиовещания, телевидения, радиолокации, в ускорителях заряженных частиц, медицинской электронике. Различают маломощные (до 25 Вт), средней

мощности (до 1 кВт), мощные (до 200 кВт) и сверхмощные (более 200 кВт) лампы. Они могут работать в КВ- (до 30 МГц), УКВ- (до 300 МГц) или СВЧ- (до 10 ГГц) диапазонах длин волн.

Особый интерес представляют мощные генераторные и модуляторные лампы. Конструкции мощных электронных приборов предусматривают меры отвода энергии от анода. В зависимости от способа отбора избыточной тепловой энергии от анода различают лучистый, воздушный, водяной и испарительный теплоотводы.

С целью увеличения теплоотвода поверхность анода увеличивают с помощью ребристого радиатора, и лампу помещают в герметизированный объем, через который принудительно прогоняют с помощью вентилятора очищенный от пыли, грязи и паров масла воздух.

В лампах с водяным и испарительным охлаждением анод с частью баллона помещают в закрытый герметичный сосуд, через который под давлением в (2...3) 10 5 Па пропускаются потоки воды.

В лампах с испарительным охлаждением анод охлаждается за счет отбора теплоты парообразования.

Мощные лампы делают разборными для возможности ремонта и замены отдельных деталей. Эти приборы при эксплуатации требуют специального обслуживания. На рис. 2.6 приведены различные типы металлокерамических ламп, изготовленных на заводе «Светлана».

Между анодом и сеткой иногда располагают экраны, которые улучшают экранирование анода и потому уменьшают емкость сетка-анод (рис. 2.7).

2.2. СВЧ-приборы

электронные лампы СВЧ. В области частот более 100 МГц на работу электронных ламп существенно влияют инерция электронов, межэлекгродные емкости и индуктивности вводов-выводов. Для уменьшения инерции делают плоские электроды с межэлек- тродным расстоянием 0,1...0,3 мм, выводы электродов в виде толстых проводников, выводы сетки и катода - кольцеобразные контакты, прижимаемые к контактам резонансных коаксиальных устройств, вывод анода - штырь большого диаметра (рис. 2.8).

Для плоского диодного промежутка а время пролета т = - =

Важный фактор - угол пролета 0, равный изменению фазы высокочастотного напряжения на электродах за время т пролета электронами межэлектродного расстояния d. Уравнение для определения угла пролета имеет вид 0 = 18/rf/ > /Z/o, где/- частота, МГц; d, см;

{/о - напряжение на аноде, В.

На низких частотах диод представляет собой активное сопротивление R h а на высоких - комплексное сопротивление. Конструкции электронных ламп СВЧ максимально должна соответствовать требованиям минимального времени пролета электронов и минимальных межэлектродных емкостей и индуктивностей вывода. Различают генераторные и модуляторные лампы.

Лампы СВЧ-диапазона - это триоды, лучевые тетроды, пентоды. Для генерации метровых волн (более 6 м) служат пентоды и лучевые тетроды. В импульсном режиме для радиолокации используют импульсные генераторные лампы. Модуляторные триоды применяют для модуляции в радиотелефонных передатчиках, трансляционных усилителях.

Клистроны [от греч. klyzi - ударять, окатывать (волной) и...трон] - электровакуумные СВЧ-приборы, работа которых основана на модуляции по скорости Рис. 2.8. Металлокерамиче- ЭЛектрОННОГО ПОТОКа электрическими ский триод СВЧ-полями резонансных колебатель-

ных систем. Электроны группируют в сгустки, а затем кинетическую энергию сгруппированных электронов преобразуют в энергию СВЧ-колебаний. Клистроны предназначены для генерации и усиления электромагнитных колебаний.

По способу преобразования энергии источника питания в энергию СВЧ-колебаний клистроны относятся к приборам О-типа или приборам с динамическим управлением электронным потоком. В таких приборах используется механизм скоростной модуляции. Принцип группирования электронов в сгустки лежит в основе физики клистронов. На рис. 1.16, б приведена схема группирования электронов в пространстве резонатора. Электроны, для которых выполняется соотношение Usin со? > 0, получают дополнительное ускорение, а электроны с СЛsin со/ < 0 замедляются. Электроны

1, 2, 3 возвращаются в резонатор в один момент времени и образуют сгусток электронов (см. рис. 1.15, б).

Следует особо отметить тот факт, что в приборах этого типа носителями информационного сигнала являются так называемые динамические неоднородности. В данном случае это сгустки электронов. Формирование сгустков электронов ухудшают как кулонов- ские силы, так и конечное время пролета электронов между сетками резонатора.

На рис. 2.9 представлена конструкция клистрона. Пучок электронов, формируемый электронной пушкой 1, ускоряется полем электрода 2 и пронизывает узкий зазор А между стенками входного тороидального резонатора (группирователь электронов) 4 и движется в трубке дрейфа 6.

В трубке дрейфа электрические поля отсутствуют, и в ней происходит преобразование скоростной модуляции потока в модуляцию по плотности. Далее поток из сгустков электронов попадает в выходной резонатор 5.

Второй резонатор служит для отбора высокочастотной энергии из потока электронов. Частота поступлений сгустков электронов во второй резонатор рзвнз частоте входного сигнала. Ток наводится на внутренней поверхности стенок второго (выходного) резонатора. Появляющееся между сетками резонатора электрическое

поле тормозит электроны. Кинетическая энергия электронов, полученная от источника, ускоряющего напряжения, преобразуется в энергию СВЧ-колебаний. Электроны, прошедшие второй зазор, попадают на коллектор и рассеиваются на нем в виде тепла.

Особенностями клистрона по сравнению с СВЧ-лампами являются:

отсутствие электростатического управления электронным потоком;

использование динамического управления, основанного на скоростной модуляции и группировке электронов;

использование принципа наведения тока в выходном зазоре В и разделение функций выходного зазора и коллектора электронов;

применение полых резонаторов, отвечающих требованиям СВЧ-диапазона;

выделение катода из состава высокочастотной цепи и расположение ускоряющего промежутка перед высокочастотным управляющим зазором.

Клистрон (усилитель) может быть преобразован в автогенератор при введении положительной обратной связи между выходным и входным резонаторами.

Повышение коэффициента усиления клистрона возможно за счет каскадного соединения или создания многорезонаторных конструкций с периодической электростатической фокусировкой электронного пучка. Клистрон отражательного типа имеет один полевой резонатор, который дважды пронизывается электронным

потоком. Резонатор играет роль группиро- вателя электронов при первом прохождении электронов через зазор и роль выходного контура при повторном прохождении зазора.

Для того чтобы клистрон мог генерировать СВЧ-колебания, сгустки электронов должны проходить через зазор при обратном движении в те моменты, когда в нем имеется тормозящее высокочастотное электрическое поле. С этой целью Р е " гулируется одновременно напряжение на ускоряющем электроде и напряжение на отражателе (рис. 2.10). Возврат электронов в зазор резонатора А обеспечивается с помощью отражателя, находящегося под отрицательным потенциалом по отноше

нию к катоду. При использовании отражательного клистрона в качестве усилителя ток в пучке делают меньше пускового и модулированный по скорости пучок электронов в отраженном потоке превращается в модулированный пучок по плотности. При этом в резонаторе возбуждается усиленный сигнал.

Основным назначением отражательных клистронов является генерирование СВЧ-колебаний малой мощности. Их преимущество в простоте конструкции, простоте настройки и в хороших модуляционных характеристиках. Важное достоинство заключается в высокой механической прочности и надежности.

Различают отражательные клистроны с внешними и внутренними резонаторами. Широкое распространение получили клистроны с интегральной перестройкой частоты, создание которых стало возможным благодаря разработанной технологии изготовления скользящих электрических контактов в вакууме. Диапазон перестройки составляет 10... 15 % и КПД свыше 40 %.

Многолучевые усилительные клистроны (MJIK), разработанные в 1960-х гг. имеют в 2-3 раза меньшее питающее напряжение, пониженную в 3-4 раза массу прибора, увеличенную в 2-5 раз полосу рабочих частот по сравнению с однолучевыми приборами. Мощные многолучевые клистроны имеют от 6 до 36 лучей и работают на высших типах колебаний.

Многолучевые усилительные клистроны широко внедрены в современные системы радиоэлектронной аппаратуры. Они являются основой передатчиков современных перспективных бортовых, морских и наземных комплексов. Разработана обширная номенклатура отечественных клистронов (рис. 2.11).

Лампы бегущей волны - электровакуумные приборы с длительным синхронным взаимодействием электронного потока с замедленной электромагнитной волной. Электромагнитное поле замедляющей системы представляет собой сумму бесконечного множества пространственных гармоник. Если фазовая скорость совпадает с направлением групповой скорости электромагнитной волны, то такие гармоники прямые. Если фазовая скорость противоположна групповой, то речь идет об обратных гармониках.

Для длительного взаимодействия электронов с электромагнитным полем необходимо выполнение условия фазового синхронизма, при котором скорость электронов в потоке Vrp совпадает с фазовой СКОРОСТЬЮ ВОЛНЫ Уф.

Длительное взаимодействие электронов с бегущей электромагнитной волной, распространяющейся в нерезонансной колебательной системе, лежит в основе работы усилительных и генераторных ЛБВ.

При этом происходит группировка ускоренных электронов и отдача энергии замедленных электронов полю сверхвысокой частоты.

Различают лампы прямой волны, или ЛБВ, и лампы обратной волны (ЛОВ).

В ЛБВ направление движения электронов совпадает с направлением движения энергии по замедляющей системе. В этих приборах электронный поток взаимодействует с прямой замедленной волной или с положительной пространственной гармоникой (рис. 2.12).

Приборы, в которых используется взаимодействие электронного потока с обратными волнами или отрицательными пространственными гармониками, получили название ЛОВ. В лампах обратной волны электронный поток движется навстречу потоку энергии. На рис. 2.12, в представлена ЛБВ О-типа в коаксиальной арматуре- Эмиттируемые катодом электроны ускоряются напряжением Uo, которое обеспечивает требуемое условие синхронизма между электронами и волной, замедленной до скорости v = 0,1 с, где с - скорость света. Движение энергии по замедляющей системе происходит в направлении движения электронов. Фокусировку электронного потока осуществляют с помощью постоянного магнитного поля, созданного соленоидом. Электронные сгустки формируются 54

по мере движения вдоль оси лампы и наводят в спирали ток, а также создают тормозящее высокочастотное поле. Именно это тормозящее поле обеспечивает отбор энергии от электронного потока и усиление входного сигнала.

Главным достоинством ЛБВ является широкая полоса усиливаемых частот. Наряду с усилительными ЛБВ разработаны преобразовательные ЛБВ. В лампах этого типа электронный поток сначала модулируется по скорости сигналом частоты Q и поступает в пространство взаимодействия замедляющей системы. Через вводное устройство подаются колебания СВЧ-диапазона частотой со * 10Q. Взаимодействие промодулированного двумя частотами электронного потока с полем бегущей волны приводит к образованию сложной периодической структуры сгустков электронов. Они возбуждают в замедляющей системе колебания с частотами со и со ± mQ, где m - целое число. Обычно параметры замедляющей системы оптимизируют для работы на частоте со + Q. В зависимости от режима работы ЛБВ разделяют на импульсные, непрерывные и квазине- прерывного действия. По уровню выходной мощности различают ЛБВ малой (1...Ю Вт), средней (10...100 Вт) и большой мощности.

Первые ЛБВ создавались для радиолокации, радиоразведки и радиопротиводействия. В последние годы многолучевые ЛБВ используют для систем связи, в том числе космической связи. Созда-

но новое направление - многолучевые ЛБВ, позволяющие реализовать многорежимность передающих систем по выходной мощности. Разработаны цепочки ЛБВ, которые обеспечивают регулировку мощности от сотен ватт до десятков киловатт, высокий КПД, широкую полосу. Созданы импульсные ЛБВ миллиметрового диапазона с выходной мощностью 20 Вт в диапазоне 3 мм и 2 кВт в диапазоне 8 мм.

Лампы обратной волны иногда еще называют карсинотронами. В основе их работы лежит физическое явление длительного взаимодействия электронного потока и обратной волны электромагнитного поля. Схема ЛОВ представлена на рис. 2.13.

Эмиттированные катодом электроны ускоряются напряжением так, чтобы выполнялось условие синхронизма. В этом случае скорость электронов и фазовая скорость обратной гармоники в ЛОВ совпадают по направлению, а поток энергии направлен в обратную сторону от коллектора электронов к электронной пушке. Поэтому вывод энергии расположен на пушечном конце замедляющей системы. Все прямые гармоники поглощаются согласованной нагрузкой.

Кинетическая энергия электронного потока преобразуется в энергию электромагнитного поля, напряженность которого в волноведущей системе увеличивается от коллектора к катоду. Усиленные электромагнитные волны, распространяющиеся навстречу электронному потоку, взаимодействуют с электронным потоком с нарастающим эффектом. Электронный поток является как источником энергии, так и звеном, обеспечивающим положительную обратную связь в лампе. Генерация колебаний в ЛОВ осуществляется за счет наличия внутренней обратной связи, распределенной по длине лампы. Эта связь обусловлена встречным движением энергии и волны в замедляющей системе ЛОВ и обеспечивает воз-

можность плавной перестройки частоты генерации при изменении ускоряющего напряжения.

Лампы типа ЛБВ и ЛОВ делятся на две основные группы. К приборам О-типа относятся лампы с продольным магнитным полем, служащего только для целей фокусировки прямолинейного электронного пучка. К приборам М-типа относятся все СВЧ-приборы, в которых постоянное магнитное поле является поперечным.

В этом случае электроны движутся в скрещенных электрических и магнитных полях. В ЛОВ М-типа электронный поток отдает электромагнитной волне часть своей потенциальной энергии. Электронный поток формируется в приборах этого типа в скрещенных электромагнитных волнах. Выходящая мощность лежит в пределах

0,1...1,0 кВт при электронной перестройке частоты. ЛОВ работают в диапазоне частот 0,5... 18,0 ГГц, выходная мощность лежит в пределах 0,1... 1,0 кВт при электронной перестройке частоты до 30 %, КПД лежит в пределах 5...50 %.

Магнетроны (от лат. magnetis - магнит) представляют собой коаксиальные цилиндрические диоды в магнитном поле, направленном по его оси. Магнетрон относится к классу генераторных электровакуумных СВЧ-приборов, в которых формирование электронного потока и его взаимодействия с электромагнитным полем СВЧ происходят в пространстве взаимодействия, где электрические и магнитные поля скрещены. Общий вид магнетрона представлен на рис. 2.14.

Число резонаторов в диоде магнетронного типа всегда четное.

В пространстве между катодом и анодом происходят процессы, характерные для любого прибора СВЧ-диапа- зона. Управление электронным потоком, образование сгустков электронов и отдача энергии высокочастотному электрическому полю - все эти процессы происходят в одном пространстве.

Благодаря рассеянию полей отдельных резонаторов их колебания жестко связаны друг с другом, а сис-

Рис. 2.15. Циклоидальные траектории электронов в плоском магнетроне (а) и образование сгустков электронов (спиц) в пространстве взаимодействия цилиндрического магнетрона (б)

тема всех резонаторов представляет собой единую колебательную систему.

Высокочастотные колебания в пространстве взаимодействия магнетрона имеет вид стоячей волны (рис. 2.15, б). Такие волны можно интерпретировать как сумму двух бегущих волн, распространяющихся в противоположные стороны.

Это достигается путем подбора значений анодного напряжения и напряженности магнитного поля. Электроны уплотняются в сгустки, имеющие вид спиц. Внутри спиц траектории электронов имеют сложный характер (см. рис. 2.15, б).

Кинетическая энергия электронов при их движении в спицах определяется скоростью электронов при их движении по циклоидальной траектории. Она максимальна на вершине циклоиды, где скорость определяется как v max = 2Е/В.

Механизм передачи энергии электронов высокочастотному полю заключается в уменьшении энергии электронов, которая максимальна у катода и близка к нулю у анода. Преобразование энергии электронов в энергию СВЧ-поля продолжается от момента их эмиссии с катода до момента достижения анода. Заметим, что часть электронов в результате сложных траекторий возвращается на катод и способствует увеличению эмиссии за счет эффекта вторичной электронной эмиссии. Условия синхронизма выполняются при оптимальном соотношении между анодным напряжением и значением магнитного поля.

В приборах М-типа наблюдается явление обратной бомбардировки катода. Иногда в этих приборах вместо термоэмиссионных катодов используют вторично-эмиссионные, для которых не нужен подогреватель. Это позволяет увеличить срок службы и надежность приборов. 58

ЕйН В, ■ ■

В зависимости от режима работы различают магнетроны импульсного и непрерывного действия. По конструктивному исполнению магнетроны могут быть как перестраиваемые по частоте, так и настроенные на определенную частоту. Некоторые типы магнетронов представлены на рис. 2.16. Приведем некоторые разновидности магнетронов.

Митрон - магнетрон, частота генерируемых колебаний которого изменяется в широком диапазоне и пропорциональна анодному напряжению.

Амплитрон (платинотрон) - мощный усилитель обратной волны магнетронного типа с замкнутым электронным потоком.

Дематрон - усилитель прямой волны магнетронного типа с распределенной эмиссией.

Инжектрон - трехэлектродная импульсная модуляторная лампа, в которой для формирования электронного пучка и управления током используется магнетронная пушка.

Карматрон - прибор обратной волны магнетронного типа в котором используется взаимодействие замкнутого электронного потока с согласованной замедляющей системой.

Мазер на циклотронном резонансе относится к электровакуумным СВЧ-приборам. В основе его работы лежит процесс взаимодействия потока электронов, движущихся в постоянном магнитном поле по винтовым траекториям, с высокочастотными полями резонаторов или волноводов на частоте, близкой или кратной к циклотронной частоте электронов. Эти приборы сродни квантовым. В них усиление электромагнитных волн осуществляется посредством индуцированного излучения. Эти приборы образуют отдельный класс СВЧ-приборов. Первым прибором в этом классе был гиротрон - генератор в миллиметровом диапазоне, с достигнутой мощностью в сотни киловатт. Разработан целый класс усилительных приборов: гироклистрон, гиротвистрон, гиро-ЛБВ.

2.3. Электронно-лучевые приборы

Электронно-лучевыми приборами называют класс электровакуумных приборов, предназначенных для преобразования информации, в которых для этих целей используют поток электронов в форме луча или пучка лучей.

Различают четыре основных типа электронно-лучевых приборов: сигнал - свет; свет - сигнал; сигнал - сигнал; свет - свет.

Приборы типа сигнал - свет - это электронно-лучевые приборы, позволяющие преобразовать электрические сигналы в световые изображения.

В соответствии с предложенной моделью электровакуумного прибора, сформированный устройством управления электронный луч в результате детектирования преобразуется в световой сигнал.

Осциллографическая трубка - электронно-лучевой прибор, предназначенный для отображения и регистрации в графической форме хода быстропротекающих процессов. Пример" ная схема осциллографической трубки приведена на рис. 1.11, а на 2.17 - упрощенная схема электронно-лучевого осциллографа на ее основе. Генератор развертки Г формирует импульсы заданной частоты типа «пила», которые через усилитель горизонтального отклонения У х подается на горизонтальные отклоняющие пластины. Дл* исследования однократных или непериодически повторяющихся процессов генератор должен формировать единичные импульсы- Исследуемый сигнал поступает через усилитель У у на пластины * Сложение этих перемещений по осям х и у приводит к вычерчива- 60

нию осциллограммы физического процесса. Для калибровки масштаба времени в осциллограф встраивают генератор меток времени MB, генерирующий периодические сигналы заданной длительности. Эти сигналы поступают через усилитель У г на модулирующий электрод трубки, который формирует метки. С их помощью становится возможным определить длительность исследуемого процесса, а также отдельных его деталей.

Основными характеристиками осциллографической трубки являются полоса регистрируемых частот, чувствительность отклоняющей системы, скорость записи сигнала без его искажения. Запоминающие осциллографические электронно-лучевые приборы позволяют запоминать как однократные, так и непрерывно протекающие процессы. Скорость записи сигналов лежит в диапазоне до Ю 4 км/с, и они могут сохраняться часами и снова визуализироваться на экране. Созданы широкополосные и осциллографические трубки СВЧ-диапазона, позволяющие фиксировать сигналы в частотном диапазоне до 10 ГГц. Для этого вместо отклоняющих пластин стали использовать сигнальные отклоняющие системы типа бегущей волны.

Кинескоп (от греч. kinesis - движение и skopeo - смотрю) - электронно-лучевой прибор, предназначенный для приема электрических сигналов и преобразования их в световое изображение, например телевизионное. Различают кинескопы монохромные и цветовые.

В основе работы кинескопа лежит явление преобразования энергии электронного пучка в световой сигнал в результате като- долюминесценции. Рассмотрим конструкцию кинескопа, исходя из предложенной модели электровакуумного прибора.

Управление электронным пучком осуществляют как с помощью электростатических отклоняющих систем, так и с помощью двух пар отклоняющих магнитных катушек, насаженных на горловину кинескопа (рис. 2.18, а). Условное обозначение кинескопов достаточно сложное. На рис. 2.18, б приведено такое обозначение для трехлучевого кинескопа отечественного производства. Яркость свечения в определенной точке экрана определяется мгновенной интенсивностью пучка, управляемого принимаемым телевизионным сигналом. Электропроводность люминофоров достаточна мала. Оседающие на экран электроны заряжают его отрицательным зарядом, и поток электронного пучка на экран может прекратиться. Однако люминофоры обладают большим коэффициентом вторичной электронной эмиссии. Это явление используют для отвода зарядов, покрывая внутреннюю сторону экрана проводящим слоем и подсоединяя его к аноду.

В цветном телевидении широко используют масочные кинескопы, экран которых образован узкими полосками люминофоров красного (К), зеленого (3) и синего (С) цветов свечения. Этот масочный тип получил название щелевой теневой маски (рис. 2.19, а)- Три электронных прожектора формируют три сходящихся у экрана

электронных пучка, каждый из которых возбуждает свечение люминофора только одного цвета. При щелевой маске прожекторы располагаются в одной плоскости, а при использовании маски с круглыми отверстиями - по вершинам равностороннего треугольника (рис. 2.19, б). Этот тип называют также дельтообразным расположением в одной плоскости.

Восприятие всей гаммы цветов обеспечивается на физиологическом уровне - сложение излучений сразу трех люминофоров на сетчатке глаза. Интенсивность их возбуждения пропорциональна видеосигналу.

Дисплей (от англ. display - показывать) - устройство для визуального отображения информации, как правило, на экране электронно-лучевого прибора.

Информация на дисплей поступает непосредственно из компьютера, либо вводится оператором с клавиатуры пульта управления.

В состав дисплея входит пульт управления с клавиатурой и микроконтроллер для связи с компьютером.

Прибор типа свет - сигнал в основном служит для преобразования изображения в последовательность электрических импульсов с целью их передачи на расстояние.

Иконоскоп (от греч. eikon - изображение и skopeo - смотрю) - первый из приборов этого типа. Принцип его работы основан на накоплении электрического заряда на мозаичной светочувствительной мишени за счет процессов внешнего фотоэффекта.

Светочувствительная мишень иконоскопа представляет собой диэлектрическую подложку, на которую нанесен фоточувствитель- ный слой. На другую сторону подложки нанесен металлический слой, являющийся сигнальной пластиной (рис. 2.20)

Рис. 2.20. Схема иконоскопа:

/ - катод (электронный прожектор); 2 - отклоняющая система; 3 - объектив; 4 - коллектор фото- и отклоняющих электронов; 5- сигнальная пластина мозаичная; 6 - видеосигнал; 7 - фотомишень;

Проецируемое изображение создает на мозаике за счет фотоэффекта потенциальный рельеф, соответствующий распределению освещенности объекта. Электронный луч сканирует поверхность и заряжает все элементы мозаичного экрана в соответствии с ранее накопленным зарядом. Ток в цепи сигнальной пластины становится промодулированным накопленными зарядами.

Дальнейшее развитие иконоскоп получил в супериконоскопе. В нем фоточувствительная мозаика заменена сплошным фотокатодом и сплошной мишенью (чувствительность на порядок выше), которые разделены в пространстве. Накопление заряда и образование потенциального рельефа происходит за счет вторичной электронной эмиссии при бомбардировке мишени фотоэлектронами в процессе переноса электронного изображения.

Приборы с накоплением заряда.

Видикон (от лат. video - вижу и греч. eikon - изображение) - телевизионный передающий электронно-лучевой прибор с накоплением заряда, действие которого основано на внутреннем фотоэффекте.

Изображение, которое необходимо передать по телевизионному каналу, фокусируется на мишень видикона с помощью объектива (рис. 2.21). Мишень представляет собой тонкий слой полупроводника, нанесенный на прозрачную проводящую подложку - сигнальную пластину (рис. 2.21, б). Каждый перекрываемый пучком элемент можно представить как контур из емкости и светозависи- мого сопротивления между облучаемой электронным пучком поверхностью и сигнальной пластиной.

Процесс формирования изображения происходит в виде создания зарядовых пакетов. Элементарные емкости элементов мишени разряжаются через локальные сопротивления. Заметим, что чем выше локальная освещенность, тем меньше становится сопротив- 64

ление соответствующего участка и соответствующая емкость разряжается сильней, чем у менее освещенных участков. Создается так называемый зарядовый рельеф.

При очередном цикле сканирования электронным пучком происходит подзарядка конденсаторов. Ток подзарядки зависит от степени разрядки конденсатора. Таким образом, на пластине формируется видеосигнал U c .

Позднее появились видиконы, отличительной особенностью которых являлся состав мишени, определивший во многом характеристики видиконов.

Первые такие видиконы имели мишень из трехсернистой сурьмы SbS3. Со временем появились разновидности видиконов.

Плюмбикон - видикон, мишень которого представляет собой слой оксида свинца РЬО, нанесенный на прозрачную пленку диоксида олова Sn0 2 , служащую сигнальной пластиной. Он характеризуется высокой чувствительностью к свету и малой инерционностью.

Кадмикон - видикон, мишень которого изготовлена на основе селенида кадмия CdSe.

Сатикон - видикон с аморфной мишенью на основе Se - As - Те.

Нъювикон - видикон с мишенью на основе соединения ZnS - Cd - Те.

Халникон - видикон на основе гетероперехода селенида кадмия CaSe.

Кремникон - приборы на основе мозаики />-я-переходов в кремнии. В суперкремниконе используют высокоэнергетические электроны, которые ускоряются до 10 кВ.

Ребикон - видикон с обратным электронным пучком, в котором электрический сигнал снимается с коллектора, принимающего модулированный поток вторичных электронов, усиленных вторично-электронным умножителем.

Секон - передающий электронно-лучевой прибор (разновидность видикона) с мишенью, действия которой основаны на явлении вторично-электронной проводимости. Секоны отличаются высокой чувствительностью, малой инерционностью и малыми габаритными размерами, простотой и надежностью.

Ортикон - передающий электронно-лучевой прибор с накоплением заряда на мозаичной светочувствительной мишени и считыванием изображения пучком медленных электронов. Название обусловленно ортогональным падением развертывающего электронного луча на мишень. В основу работы ортикона положено физическое явление внешнего фотоэффекта.

Суперортикон. - высокочувствительный передающий телевизионный прибор с накоплением заряда, переносом изображения с фотокатода на двустороннюю мишень, со считыванием изображения с мишени медленными электронами и последующим усилением видеосигнала с помощью вторично-электронного умножителя. Суперортиконы работоспособны почти в полной темноте (при освещенности автокатода 1 10~ 7 ...10 -8 лк). Недостатки: на большие габаритные размеры, большая масса и мощность и источников питания.

Изокон - прибор класса суперортиконов, в котором имеется система разделения обратного луча, мишень, пропускающая рассеянные электроны.

Контрасткон - ортикон с особым усилением контраста передаваемого изображения.

Для использования в цветном телевидении используются либо три видикона с соответствующими цветными фильтрами, либо один видикон со специальной конструкцией мишени. В мишень

вмонтированы структуры светофильтров, обеспечивающие кодирование и разделение сигналов, соответствующих трем основным цветам.

Приборы без накопления заряда.

Диссекторы (от лат. dissector - рассекать) - передающий электронно-лучевой прибор без накопления заряда, служащий для преобразования оптического изображения в последовательность электрических сигналов (рис. 2.22). В основе работы прибора лежит внешний фотоэффект. Отсутствие принципа накопления заряда повышает быстродействие диссекторов, возможность их использования в быстропротекающих процессах. Отечественной промышленностью была разработана широкая номенклатура передающих электронно-лучевых приборов.

Приборы типа сигнал - сигнал - это электронно-лучевые преобразователи электрических сигналов, позволяющие преобразовать последовательность входных электрических сигналов в модифицированную последовательность выходных электрических сигналов. Конструктивно эти приборы выполняют на основе осциллографи- ческой электронно-лучевой трубки. Вместо излучающего узла используют функциональную матрицу с переменной электронной прозрачностью по облучаемой площади.

Ток, прошедший через эту матрицу, модулируется определенной функцией от двух переменных и далее усиливается коллектором. Можно мгновенно получать искомые значения необходимой линейной либо угловой поправки, упреждения, смещения. Точность расчета составляет менее 1 %, время расчета - микросекунды.

Приборы сигнал - сигнал позволяют преобразовывать аналоговый сигнал в дискретный, запоминать сигнал с последующим воспроизведением, преобразовывать телевизионные сигналы по различным стандартам и т.д.

В запоминающих приборах электронный пучок модулируется входным электрическим сигналом в процессе сканирования мишени, которая представляет собой диэлектрический слой на поверхности металла. Электронный луч формирует на поверхности диэлектрика потенциальный рельеф. Считывание осуществляется тем же или другим электронным лучом. Запоминающие преобразователи позволяют многократно воспроизводить однократно записанную информацию.

К запоминающим преобразователям относят графекон, литокон, потенциалоскоп и другие пребразователи. В приборах этого типа широко использовались богатые функциональные возможности электронного луча.

В последние годы электровакуумные приборы типа сигнал - сигнал вытеснены приборами микро- и фотоэлектроники.

Приборы типа свет - свет - предназначены для преобразования изображения из одной области спектра в другую, а также для усиления яркости изображений и визуализации слабо светящихся объектов, недоступных прямому наблюдению глазом.

К приборам этого типа относят электронно-оптические преобразователи (ЭОП). В основе работы ЭОП лежит принцип преобразования оптического излучения в электронное, его усиление и обратное преобразование электронного изображения в оптическое (см. рис. 2.22). Усиление обеспечивают процессы ускорения электронов сильным электрическим полем. При этом невидимое глазом изображение преобразуется в оптический спектр. Усиление оптического излучения может достигать несколько порядков. Создавая многокамерные ЭОП, можно достичь усиления до 10 7 раз. Это позволяет регистрировать каждый акт фотоэмиссии. В качестве фо- токатодов используют многощелочные сурьмьяно-цезивые или кислородно-цезиевые покрытия. Разрешающая способность N, характеризующаяся четкость изображения, ограничена аберрациями электронно-оптической системы. Обычно N * 25 штрих/мм. ЭОП широко применяют в ИК-технике, спектроскопии, медицине, ядерной физике и т.д.

В последнее время для улучшения изображения используют микроканальные пластины, отличающиеся высоким коэффициентом вторичной электронной эмиссии.

2.4. Фотоэлектронные приборы

Фотоэлектронные приборы - электровакуумные приборы, преобразующие электромагнитные сигналы оптического диапазона в электрические сигналы. К вакуумным фотоэлектронным приборам прежде всего относятся фотоэлементы и фотоумножители, в которых используют внешний фотоэффект.

Вакуумный фотоэлемент состоит из фотокатода, анода и вакуумного баллона (рис. 2.23). Фоточувствительный слой наносится либо непосредственно на стеклянный баллон (рис. 2.23, б, г), либо на поверхность специальной подложки, смонтированной внутри баллона (рис. 2.23, в). Световой поток Ф попадает на фотокатод и стимулирует фотоэлектронную эмиссию, в результате между фотокатодом и анодом создается поток свободных электронов.

Наибольшее распространение получили вакуумные фотоэлементы с сурьмьяно-цезиевым, многощелочным или кислород- но-серебряно-цезиевые фотокатоды (рис. 2.23, г). Применение газонаполненных фотоэлементов ограничено их нестабильностью и нелинейностью их световой характеристики.

Фотоумножитель (ФЭУ) предназначен для усиления слабых фототоков. Его работа основана на эффекте вторичной электронной эмиссии. ФЭУ состоит из фотокатода, каскада динодов, обеспечивающих умножение электронов за счет вторичной электронной эмиссии, анода и дополнительных электродов, помещенных в вакуумный баллон (рис. 2.24).

Световой поток стимулирует фотоэлектронную эмиссию с фотокатода. Электронно-оптическая система входной камеры направляет эмиттированные электроны на систему динодного умножения электронов. На анод попадает поток умноженных каждым динодом вторичных электронов.

Конструкции фотоумножителей весьма разнообразны, однако принцип одинаков: умножение электронов происходит в системе

дискретных динодов. Они имеют корытообразную, коробчатую, торроидальную или жалюзийную форму с линейным либо круговым расположением. Фототок благодаря эффекту вторичной электронной эмиссии может быть увеличен до 10 8 раз.

По функциональному назначению ФЭУ образуют две крупные группы: измерители предельно малых постоянных или медленно меняющихся световых потоков; регистраторы кратковременных слабых световых потоков.

ФЭУ широко используют для регистраций слабых излучений вплоть до одиночных квантов, а также в различной оптической аппаратуре. Разработаны конструкции ФЭУ для работы в разных областях спектра электромагнитного излучения.

Одноканальный электронный фотоумножитель представляет собой непрерывный динод или канал, к концам которого приложено напряжение примерно 1...3 кВ. На внутренней стороне поверхности канала создан активный слой, обладающий вторичной электронной эмиссией и распределенным электрическим сопротивлением. Перемещение вторичных электронов происходит под действием аксиального электрического поля. Усиление в таком ФЭУ достигает значений порядка 10 .

Вторично-электронный умножитель (ВЭУ) представляет собой вакуумное электронное устройство, предназначенное для умножения вторичных электронов. ВЭУ без оболочки называют открытыми и используют в условиях естественного вакуумного пространства. ВЭУ с оболочкой или закрытого типа широко используют в различной научно-исследовательской и промышленной аппаратуре.

1. Что такое электронные лампы?

2. Какие параметры триода вы знаете?

3 q T 0 так ое клистрон и какие функции он выполняет? Опишите конструкцию клистрона.

4. Что такое лампа бегущей волны и как она устроена?

5. Что такое лампа обратной волны и как она устроена?

6. Что такое приборы М-типа и чем они отличаются от приборов О-типа?

7. Что такое магнетрон? Опишите конструкцию магнетрона.

8. Какие электронно-лучевые приборы вы знаете?

9. Что такое кинескоп и как он устроен?

10. Что такое иконоскоп и как он устроен?

11. Что такое видикон и какие разновидности видиконов вы знаете?

12. Что такое ЭОП и как он устроен?

13. Что такое фотоумножитель и какие физические явления положены в основу его работы?

Общие сведения

Электровакуумным прибором называется устройство, в котором рабочее пространство, изолированное газонепроницаемой оболочкой (баллоном), имеет высокую степень разрежения или заполнено специальной средой (парами или газами) и действие которого основано на электрических явлениях, связанных с движением заряженных частиц в вакууме или газе. В соответствии с характером рабочей среды электровакуумные приборы подразделяются на электронные и ионные (газоразрядные ).

В электронном электровакуумном приборе (ЭВП ) электрический ток обусловлен движением только свободных электронов в вакууме. Семейство электронных вакуумных приборов весьма обширно и объединяет такие группы приборов, как электронные лампы электронно-лучевые приборы у электровакуумные фотоэлектронные приборы и др.

Принцип действия ионного электровакуумного прибора основан на использовании свойств электрического разряда в газе или парах металлов. Эти приборы называют также газоразрядными (ГРП ). К ним относятся газоразрядные приборы дугового, тлеющего, высокочастотного разрядов и др.

Любой вакуумный электронный и газоразрядный прибор состоит из системы электродов, предназначенных для управления физическими процессами внутри баллона, отделяющего внешнюю среду от рабочего внутреннего пространства прибора.

В каждом типе электровакуумных и газоразрядных приборов создаются свои специфические системы электродов. Однако во всех типах электровакуумных и большинстве типов газоразрядных приборов имеются: катоды - электроды, испускающие (эмитирующие ) электроны, и аноды - электроды, собирающие (коллектирующие) электроны. Для управления потоками заряженных частиц во многих приборах используются управляющие электроды , выполненные в виде сеток или профилированных пластин, и специальные электромагнитные элементы конструкции (катушки). Конструкции электродов очень разнообразны и определяются назначением приборов и условиями их работы. В приборах отображения информации в наглядной (визуальной) форме (электронно-лучевые трубки - ЭЛТ, индикаторы и другие приборы) широко используются специальные конструктивные элементы - экраны , с помощью которых энергия электронного потока или электрического поля преобразуется в оптическое излучение (свечение) тела.

Баллоны электровакуумных и газоразрядных приборов изготавливаются самой разнообразной формы из стекла, металла, керамики, а также из различных комбинаций этих материалов. Выводы от электродов делаются через цоколь, торцевые и боковые поверхности баллонов.

Основы эмиссионной электроники

Работа выхода. Чтобы сформировать поток свободных электронов, перемещающихся в вакууме или газе под действием электрических и магнитных полей, необходимо обеспечить выход электронов из твердого тела (чаще всего металла, полупроводника). Испускание электронов твердым телом называется эмиссией и осуществляется путем подведения к телу энергии от внешнего источника. Энергия, равная разности энергии Е 0 электрона, покоящегося в свободном пространстве на расстоянии, где силами, действующими на электрон со стороны поверхности твердого тела, можно пренебречь, и энергии Е ф, соответствующей уровню электрохимического потенциала системы электронов в твердом теле (уровню Ферми, см. п. 1.1), т. е. А = Е 0 - Е фч называется работой выхода (см. также п. 2.6). Работа выхода обычно выражается в электрон-вольтах (эВ).

Работа выхода электрона складывается в основном из работы по преодолению силы, действующей на электрон со стороны двойного слоя , и силы зеркального отображения. Двойной электрический слой образуется вылетевшими с поверхности катода электронами и положительными ионами решетки материала катода, эмитирующего (испускающего) электроны. Двойной слой образует тормозящее электрическое поле для электронов, вылетающих с поверхности катода. При удалении от поверхности тела на электрон действует удерживающая кулоновская сила, возникающая между удаляющимся электроном и наведенным в теле катода зеркально расположенным положительным электрическим зарядом (сила зеркального отображения). Работа выхода большинства чистых металлов, используемых в качестве катодов, лежит в интервале 1,8 (Се)... 5(Не) эВ.

Для уменьшения работы выхода на поверхность металлической основы (керна) наносят вещество с меньшей работой выхода, электроны которого переходят в керн. Вследствие этого на поверхности катода появляются положительные ионы, которые вместе с электронами, ушедшими в керн, формируют внутренний двойной электрический слой. Электрическое поле, создаваемое этим слоем, ускоряет вылетающие электроны, т. е. уменьшает работу выхода электронов. Например, при нанесении одноатомного слоя бария на поверхность вольфрама (¥) работа выхода уменьшается с 4,5 эВ (чистый

Статические характеристики, важнейшими из которых являются анодно-сеточные и анодные, снимают при одном постоянном параметре.

Анодно-сеточные характеристики отражают зависимость анодного тока от напряжения на сетке при некотором постоянном анодном напряжении, то есть I а =f(U с) при U а =const.

Такие характеристики снимают для нескольких анодных напряжений и получают семейство анодно-сеточных характеристик, представленных на рисунке ниже:

1 — анодно сеточные характеристики триода; 2 — анодные характеристики триода.

Триод - это трехэлектродный электровакуумный прибор, один из самых распространенных в электронной технике.

Три его электрода — анод, катод и сетка размещены внутри баллона, из которого откачан воздух. Между катодом, находящимся обычно в центре баллона, и анодом, которому чаще всего придают цилиндрическую или коробчатую форму, расположена спиралеобразная управляющая сетка. Условное обозначение триода отражает его принципиальное устройство.

Рассматривая конструкцию триода, нетрудно понять, что, поскольку сечка расположена намного ближе к катоду, чем анод, влияние ее потенциала на ток лампы значительно превосходит влияние потенциала анода. Этим и объясняется основная функции триода: управление большим током в анодной цепи посредством маломощных сигналов (потенциалов), подаваемых в сеточную цепь.

а — устройство триода; б — обозначение на схемах; в — схема включения для снятия характеристик

На рисунке выше (в) показан один из вариантов включения триода. Источник питания Е а, резистор R а и участок анод - катод образуют анодную цепь, а источник питания Е с, резистор и участок сетка – катод составляют сеточную цепь. В этой схеме, изменяя положение скользящего контакта на резисторе R с, можно устанавливать на сетке то или иное напряжение.

Когда напряжение на сетку не подается (равно нул ю), она практически не оказывает влияния на работу лампы и триод действует, в сущности, так же, как рассмотренная ранее двухэлектродная лампа - диод.

Если на сетке отрицательное напряжен и е, то между нею и катодом возникает электрическое поле, которое препятствует движению электронов и ограничивает анодный ток. На сетке можно установить такое отрицательное напряжение, что анодный ток вообще прекратится, поскольку все электроны будут отталкиваться сеткой обратно к катоду. В этом случае говорят, что лампа заперта, а соответствующее напряжение на сетке называют потенциалом запирания .

Диод - простейшая двухэлектродиая электронная лампа. Два ее электрода - это катод (прямого или косвенного накала) и анод (обычно цилиндрической формы). Основное свойство диодов - односторонняя проводимость, то есть способность пропускать ток только в одном направлении.

Схемы включения диодов:

а — с катодом прямого накала; б — с катодом косвенного накала.

Катод подключен к источнику тока Е н (для диодов с катодом прямого накала Е н составляет приблизительно 1-2 В, для диодов с катодом косвенного накала 6,3 В), а анодная цепь - к источнику тока Е а (обычно значения Е а находятся в диапазоне 80-300 В, но для мощных ламп достигают нескольких киловольт). Характерно, что у ламп с подогревным катодом цепь накала и анодная цепь полностью разделены, что создает ряд конструктивных достоинств.

Электронная лампа - самый распространенный электровакуумный прибор. В стеклянном, металлическом, металлокерамическом или пластмассовом баллоне лампы, из которого откачан воздух, размещены электроды.

В зависимости от назначения и типа лампы их может быть несколько, но в любой лампе имеются два основных электрода:

- катод — источник электронов;

- анод — приемник электронов.

Движение электронов в вакууме от одного электрода к другому и обусловливает электрический ток лампы.

Различают катоды прямого и косвенного накала.

Катод прямого накала

Катод прямого накала представляет собой металлическую нить 1, прикрепленную к держателям 2. Эту нить растягивают пружины 3, которые прикреплены к траверсам, установленным в баллоне лампы. Нить подогревается проходящим по ней электрическим током (как правило, постоянным).

Электровакуумные приборы (электронные лампы, электронно-лучевые трубки, фотоэлектронные умножители, фотоэлементы и др.) наряду с полупроводниковыми составляют основу современной радиоэлектронной техники.

Электровакуумные приборы используют в своей работе направленный поток электронов в вакууме, возникающий и результате физического явления электронной) эмиссии, под которым понимают явление испускания электронов металлом под влиянием тепла, света или иных воздействий.

Сущность электронной эмиссии заключается в следующем. Как известно, электроны в металлах способны сравнительно легко покидать свои атомы. Такие электроны получили название свободных. Их место в атомах занимают другне свободные электроны, которые так же легко могут оставить атомы. Если к проводнику не приложено электрическое напряжение, то свободные электроны движутся хаотично, в самых различных направлениях и с разными скоростями. Свободные электроны могут покинуть проводник, однако этому препятствуют две причины.

Во-первых, над поверхностью проводников образуется слой отрицательных зарядов, создаваемых теми электронами, которые на мгновение покидают проводник и возвращаются снова. Этот слой существует постоянно, так как и имей вернувшимся в проводник электронам над его поверхностью появляются новые и т. д. Но раз какое-то количество электронов находится вне проводника, то сам проводник должен иметь избыточные положительные заряды, образованные теми атомами, которые потеряли электроны. Положительные заряды концентрируются у внутренней поверхности проводника. Двойной электрический слой из отрицательных и положительных зарядов создает тормозящее поле у поверхности проводника. Значит, для того чтобы покинуть проводник, электрону надо преодолеть это поле, то есть совершить некоторую работу. Следовательно, электрон должен обладать соответствующей энергией.

Своим появлением современные электровакуумные приборы обязаны американскому изобретателю Томасу Эдисону. Именно он разработал первый удачный способ освещения, используя для этого электрическую лампочку.

История создания лампы

В настоящее время с трудом верится, что электричество существовало далеко не во все исторические периоды. Первые лампочки накаливания появились только в конце девятнадцатого века. Эдисону удалось разработать модель лампочки, в которой располагались угольные, платиновые, бамбуковые нити. Именно этого ученого по праву называют «отцом» современной Им была упрощена схема лампочки, существенно снижена стоимость продукции. В результате на улицах появилось не газовое, а электрическое освещение, а новые осветительные приборы стали именовать лампами Эдисона. Томас на протяжении длительного времени работал над усовершенствованием своего изобретения, в итоге применение свечей стало нерентабельным мероприятием.

Принцип работы

Какое устройство имеют лампочки накаливания Эдисона? В каждом приборе есть тело накала, стеклянная колба, основной контакт, электроды, цоколь. У каждого из них есть свое функциональное предназначение.

Суть работы данного устройства заключается в следующем. При сильном нагревании тела накала потоком заряженных частиц, происходит превращение электрической энергии в световой вид.

Для того чтобы излучение мог воспринимать человеческий глаз, необходимо достичь температуры не меньше 580 градусов.

Среди металлов максимальной температурой плавления обладает вольфрам, поэтому именно из него изготавливается тело накала. Для уменьшения объема проволоку стали располагать в виде спирали.

Несмотря на высокую химическую стойкость вольфрама, для его максимальной защиты от процесса коррозии тело накала размещается в герметичном стеклянном сосуде, из которого предварительно выкачан воздух. Вместо него в колбу закачивается инертный газ, который не дает вольфрамовой проволоке вступать в реакции окисления. Чаще всего в качестве инертного газа применяется аргон, иногда используют азот или криптон.

Суть изобретения Эдисона в том, что испарению, происходящему при длительном нагревании металла, препятствует давление, создаваемое инертным газом.

Особенности лампы

Существует довольно много разных ламп, предназначенных для освещения большой площади. Особенность изобретения Эдисона в возможности корректировать мощность данного прибора с учетом освещаемой площади.

Производители предлагают разные виды ламп, отличающихся по сроку службы, размерам, мощности. Остановимся на некоторых видах этих электрических приборов.

Самые распространенные вакуумные лампы - ЛОН. Они в полной мере соответствуют гигиеническим требованиям, а средний срок их службы составляет 1000 часов.

Среди недостатков ламп общего назначения выделим низкий Примерно 5 процентов электрической энергии переходит в световую, остальные выделяются в виде тепла.

Прожекторные лампы

Они имеют достаточно высокую мощность, предназначены для освещения больших площадей. Электровакуумные приборы подразделяют на три группы:

- кинопроекционные;

- маячные;

- общего назначения.

Прожекторный световой источник отличается длиной тела накала, у него более компактные размеры, что позволяет усиливать габаритную яркость, улучшать фокусировку потока света.

Зеркальные электровакуумные приборы имеют светоотражающий алюминиевый слой, иную конструкцию колбы.

Та ее часть, которая предназначена для проведения света, изготовлена из матового стекла. Это позволяет делать свет мягким, снижать контрастные тени от различных предметов. Такие электровакуумные приборы применяют для интерьерного освещения.

Внутри галогенной колбы находятся соединений брома либо йода. Благодаря их способности выдерживать температуры до 3000 К, эксплуатационный срок ламп составляет около 2000 часов. Но и в этом источнике существуют свои недостатки, например, галогенная лампа, имеет невысокое электрическое сопротивление при остывании.

Основные параметры

В лампе накаливания Эдисона вольфрамовая нить располагается в разной форме. Для стабильной работы такого прибора необходимо напряжение 220 В. В среднем срок ее эксплуатации составляет от 3000 до 3500 часов. Учитывая, что цветовая температура 2700 К, лампа обеспечивает белый теплый либо желтый спектр. В настоящее время предлагаются лампы с разными размерами Е27). При желании можно подобрать в потолочную люстру либо настенный осветительный прибор лампу в виде шпильки, елочки, спирали.

Изобретение Эдисона поделено по числу вольфрамовых нитей на отдельные классы. От этого показателя напрямую зависит стоимость осветительного прибора, его мощность, эксплуатационный срок.

Принцип работы ЭВЛ

Термоэлектронная эмиссия заключается в испускании нагретым телом накала электронов в вакуум или инертную среду, создаваемую внутри колбы. Для управления потоком электронов используется магнитное либо электрическое поле.

Термоэлектронная эмиссия позволяет практически использовать положительные качества электронного потока - генерировать, усиливать электрические колебания различной частоты.

Особенности радиоламп

Электровакуумный диод - основа радиотехники. В конструкции лампы есть два электрода (катод и анод), сетка. Катод обеспечивает эмиссию, для этого слой вольфрама покрывается барием или торием. Анод выполняется в виде пластины из никеля, молибдена, графита. Сетка является разделителем между электродами. При нагревании рабочего тела из движущихся частиц создается мощный электрический ток в вакууме. Электровакуумные приборы данного вида составляют основу радиотехники. Во второй половине прошлого века электровакуумные лампы использовались в разнообразных сферах технической, радиоэлектронной промышленности.

Без них невозможно было изготовить радиоприемники, телевизоры, специальное оборудование, вычислительные машины.

Сферы применения

По мере развития точного приборостроения, радиоэлектроники, эти лампы потеряли свою актуальность, перестали применяться в больших масштабах.

Но и в настоящее время есть такие промышленные направления, в которых требуются ЭВЛ, ведь только вакуумная лампа способна обеспечить работоспособность приборов по заданным параметрам, в определенной среде.

Особый интерес ЭВЛ представляют для военно-промышленного комплекса, поскольку именно вакуумные лампы отличаются повышенной стойкостью к электромагнитным импульсам.

В одном военном аппарате может содержаться до сотни ЭВЛ. Большая часть полупроводниковых материалов, РЭК не может функционировать при повышенной радиации, а также в условиях естественного вакуума (в космосе).

ЭВЛ способствуют повышению надежности и долговечности спутников и космических ракет.

Заключение

В электровакуумных приборах, которые позволяют генерировать, усиливать, преобразовывать электромагнитную энергию, рабочее пространство полностью освобождено от воздуха, отгорожено от атмосферы непроницаемой оболочкой.

Открытие термоэлектронной эмиссии способствовало созданию простой двухэлектродной лампы, названной вакуумным диодом.

При его включении в электрическую цепь внутри прибора появляется ток. При изменении полярности напряжения он исчезает, причем независимо от того, насколько нагревается катод. При поддержании постоянного значения температуры нагретого катода удалось установить прямую зависимость между анодным напряжением и силой тока. Полученные результаты стали применяться при разработке электронных вакуумных приборов.

Например, триод представляет собой электронную лампу, имеющую три электрода: анод, термоэлектронный катод, управляющую сетку.

Именно триоды стали первыми устройствами, применяемыми для усиления электрических сигналов в начале прошлого века. В настоящее время на смену триодам пришли полупроводниковые транзисторы. Вакуумные триоды применяются только в тех областях, где необходимо преобразование мощных сигналов при незначительном количестве активных компонентов, а массой и габаритами можно пренебречь.

Мощные радиолампы сравнимы с транзисторами по коэффициенту полезного действия, надежности, но срок их службы значительно меньше. У маломощных триодов большая часть накала уходит на потребляемую каскадную мощность, иногда ее величина доходит до 50%.

Тетроды представляют собой электронную двухсеточную лампу, которая предназначается для увеличения мощности и напряжения электрических сигналов. Эти устройства имеют больший коэффициент усиления в сравнении с триодом. Подобные конструкционные особенности позволяют применять тетроды для усиления низких частот в телевизорах, приемниках, иной радиоаппаратуре.

Потребители активно используют лампы накаливания, в которых телом накала является вольфрамовая спираль или проволока. Эти приборы имеют мощность от 25 до 100 Вт, их эксплуатационный срок составляет 2500-3000 часов. Производители предлагают лампы с разным цоколем, формой, размерами, поэтому можно подобрать вариант лампы с учетом особенностей осветительного прибора, площади комнаты.